Pralles Leben, geistiges Streben

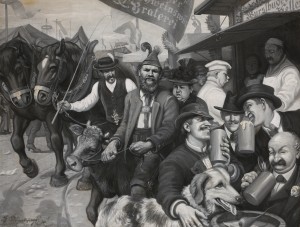

Überschwang und Lebensfreude: Thomas Wolfe entdeckte in der Wiesn das Hochamt deutschen Wesens. Bild: Stadtmuseum

Wie deutsch ist die Wiesn? Unheimlich deutsch, stellte der US-Autor Thomas Wolfe 1927 fest und verliebte sich beim Großgelage auf der Theresienwiese in die Stadt München.

Er mochte die Deutschen, zumindest teilte er ganz und gar nicht die Aversionen seiner Landsleute gegen "die "Hunnen", den Feind im Großen Krieg. Thomas Wolfe war sich der deutschen Wurzeln seiner Familie bewusst. Und er hatte eine feste Vorstellung davon, wie das deutsche Wesen im allgemeinen und der Bayer speziell beschaffen sei: sinnlichen Genüssen zugeneigt und doch im Geiste zu Hause, um das Ende aller Dinge wissend und doch voller Lebensfreude, kurz: barock.

Erstmals reiste Wolfe 1926 nach Bayern. Im Jahr drauf besuchte er das Hochamt bayerischen Lebensgefühls – die Wiesn. Auf den wenigen Seiten seiner Erzählung „Das Oktoberfest“, neu heraus gegeben von den literarischen Schatzgräbern des Manesse-Verlags, schildert der spätere Star der amerikanischen Literatur die erstaunliche Wandlung eines auswärtigen Besuchers: Vom Skeptiker mit geradezu ethnologischem Interesse wandelt er sich zum zunehmend interessierten Anwärter. Schließlich geht er auf im großen Fest, am Arm eines Mädchens wird er zum Eingeweihten.

Die Wiesn gleicht ihm erstmal einem „kleinen, mittelprächtigen Coney Island“. Und auch die speckige, stumpfe Vitalität der Festgänger begeistert ihn zunächst nicht gerade. In der Folge studiert er die Deutschen in „ihrer ungeheuren Massivität“, fühlt sich im Festzelt von einem „Zyklon trunkenen Tosens umbraust“, erlebt „beinahe Übernatürliches und Rituelles“, „so dunkel und seltsam wie Asien, etwas, das älter war als die alten barbarischen Wälder“. Kurz ergreift den Neugierigen noch „tödliche Furcht“, dann aber entfaltet die Wiesn ihren geselligen und berauschenden Zauber. „Es gab keine Fremdheit mehr. Es gab keine Barrieren mehr.“ Man hat dem Moloch geopfert und ist darin einsgeworden. Wolfe erlebt das Aufgehen in der Gemeinschaft als fast schon heiligen Akt.

In späteren Briefen schildert Wolfe eine an sich unerfreuliche Begebenheit. 1930 geriet er auf dem Oktoberfest in eine Schlägerei, an der er – wie er freimütig zugibt – durchaus nicht unschuldig ist. Nach der Schlacht im Schlamm klafft am Schädel eine Wunde, die Nase ist gebrochen. „München hätte mich fast umgebracht“, schreibt er, „doch binnen fünf Wochen hat es mich so viel über die Menschen gelehrt, wie die meisten Leute binnen fünf Jahren nicht lernen“. In Oberammergau platzt seine Wunde nochmals auf. Seine Verletzungen müssen nachbehandelt werden. Und Wolfe sieht sich behandelt von Pontius Pilatus und Judas, Arzt und Krankenpfleger und Darsteller bei der Passion von 1930. Pralles Leben und spirituelles Streben – es war diese Mischung, die Wolfe faszinierte. Einen ganzen Romanzyklus wollte er der Wiesn widmen, eine gigantische Erzählung über das Auf und Ab des Lebens, sich spiegelnd in dem Massenereignis auf der Theresienwiese. „The October Fair“ sollte das Großwerk heißen.

Dazu kam es nicht mehr, vielleicht, weil Wolfe nach und nach ausnüchterte: Das wahre Gesicht von Nazi-Deutschland blieb auch dem barocken Wiesnfreund nicht verborgen. So bleibt nur „Das Oktoberfest“ als Bericht, aus den Zwanziger Jahren stammend und doch gültig bis heute.

Thomas Wolfe, Oktoberfest: Ein literarisches Wiesn-Schmankerl / A Literary Tidbit from the Munich Beer Festival , deutsch und englisch, Manesse-Verlag, 10 Euro.